|

【著者 プロフィール】 丸山 康則 (まるやま・やすのり ) 昭和3年(1928)、長野県生まれ。29年、京都大学文学部(心理学専攻)卒業。34年、京都大学大学院博士課程単位取得退学。日本国有鉄道労働科学研究所次長、横浜国立大学経営学部教授、麗澤大学国際経済学部教授・学部長、近畿医療福祉大学特任教授、日本交通心理士会会長など歴任。現在、麗澤大学名誉教授。文学博士。 著書に、『ジャポネース・ガランチードー希望のブラジル、日本の未来』モラロジー研究所2010、『ブラジル百年にみる日本人の力』同2008、『職場開発入門―生きがいの探求』交通文化協会1970、『旅の落書帖』日本生産性本部1974、『産業における組織と人間』(編著)朝倉書店1976、『事故予防の行動科学』(編著)福村出版1988、『明日の安全への道しるべ』交通安全出版1989、『いきいき安全学』中央労働災害防止協会1990、『ヒューマンエラーの心理学』(共編著)麗澤大学出版会2001、『ヒューマンエラーの科学』同2004、『事例で学ぶヒューマンエラー』同2006等がある。

|

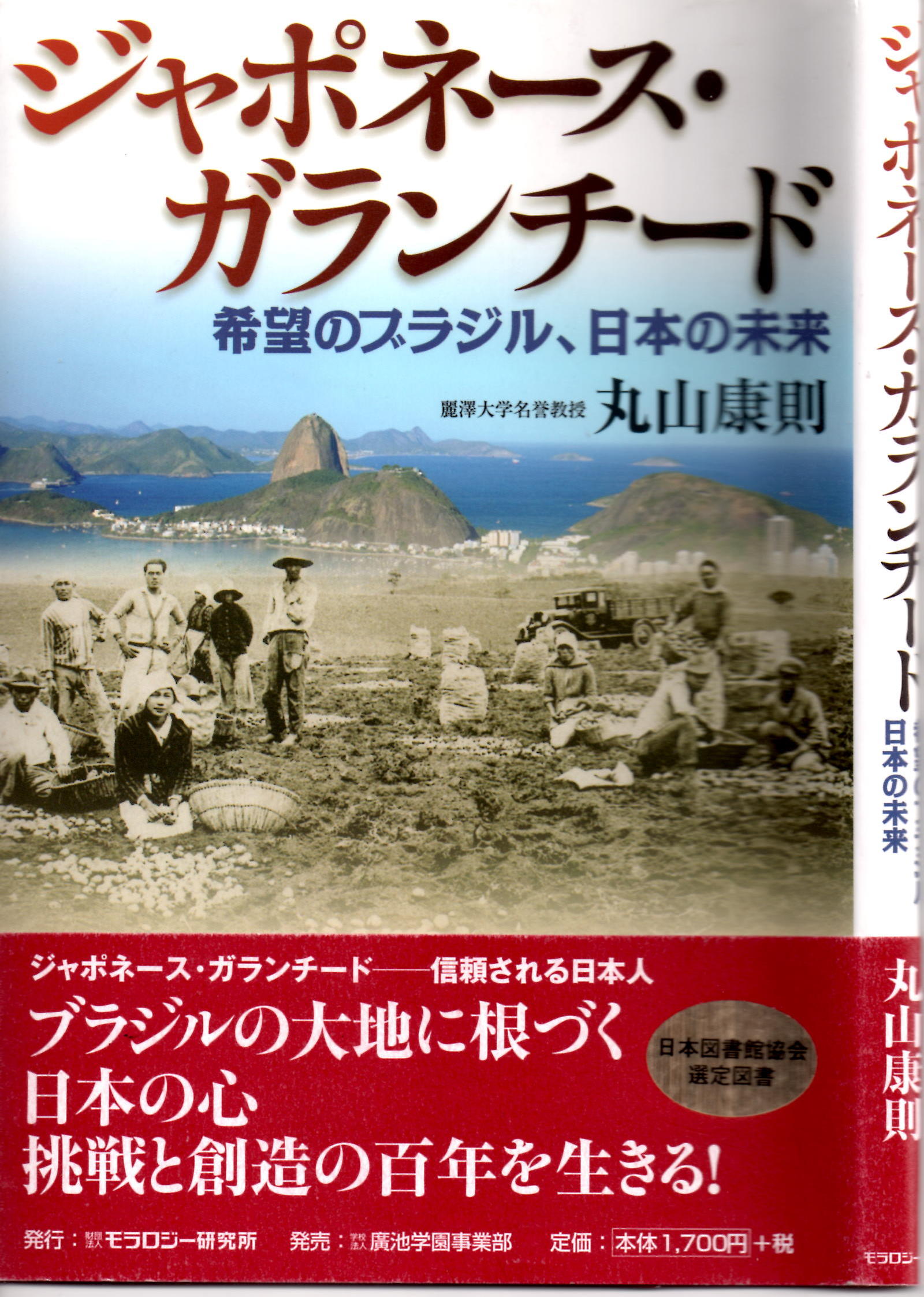

ブラジル日系移民シリーズ

|

|

|

|

【著者ご紹介】 丸山先生に初めてお会いしたのは、2012年2月でしたが、ご高齢(84歳)にも拘わらず、ブラジルの日系移民について熱く語る眼差しは、少年のように輝き、移民の偉業を我がことのように誇らしく、尊敬と感動の念を強く抱いておられることがストレートに伝わって来て非常に印象的でした。 ラーモス村と関わりを持つに到った私たちの意図を知るや、村と親交の深い先生は、さっそく”良き日本の心“が息づく村の話を聞かせて下さいました。青少年の修養の場となっている剣道場「文武館」、長崎市から贈られた「平和の鐘」記念公園、当地で育つニンニクの品種の発見、「ラーモス移住地40年の歩み」という村の歴史の本、村誕生の経緯などエピソードを交え、尽力された移民一人一人の名を挙げながら一気に話されました。思わず感銘を覚えた私は、これらの話をできるだけ多くの日本人に知って欲しい、また知らせるべきと思い、先生のご了解のもと著書「ブラジル日系移民シリーズ」(注)の中からラーモス村に関する部分を抜粋、私たちのホームページ上でご紹介させていただく運びとなりました。 丸山先生は、初めてのブラジル訪問(2005年)以来、移民百周年(2008年)を挟み、しばしば渡伯して日系移民への聞き取りを重ね、文献に当たり、歴史を閲し、前記シリーズ、日系移民“感動の物語”を著し、移民の足跡を明らかにされました。「世界的に見ても、ブラジルの日本人ほど現地と溶け合い、尊敬を受け、日本人もまたブラジルに感謝しているという成功事例は少ない」と指摘、日系人がブラジル社会で「ジャポネース・ガランチード(日本人は信頼できる)」と称されるに到ったことを讃え、同時に今後の日系社会のあり方や在日ブラジル人(デカセギ)問題等についても見識を披瀝されています。移民百年の節目を経た今日、交通心理学等がご専門という異色なキャリアを有する先生が、歴史の必然のように現れ、斬新な目とフィールドワークによって“ブラジル移民の何たるか”を初めて体系的に世に示したと言えるのではないかと思います。これによって想像を絶する日系移民の労苦の幾分かは報われたことでしょう。また同時に今のわれわれに「日本人の誇りと美徳」を強く思い起こさせるものです。 著書の中で、先生は、民族学博物館初代館長の故梅棹忠夫氏が、サンパウロで開催されたブラジル移住70周年記念行事(1976.6.18)の基調講演で「移住者は新世界の文明形成の参加者である」、「日系人社会は日本との文化的連帯を維持することによって、かえって現地社会への貢献の度をますことになる」と語ったことを記されています。前者はその言葉通りに日本移民が新世界ブラジルで新文明形成に貢献したと言えるでしょうが、後者の「文化的連帯の維持」のためには、今後日系人社会と日本相互の一層の協力・努力が必要と思われます。私たちが、ラーモス村と連携する意義はここにあるとも考えます。 (注)「ブラジル日系移民シリーズ」 ホームページ上でご紹介させていただく先生の著書と抜粋部分は、「ジャポネース・ガランチード」の中の『セルソ・ラーモス村に剣道場を作った尾中弘孝さん』と「ブラジルに流れる“日本人の心の大河”」の中の『「剣道修行のラーモス村』です。 (2012.3.10 TRABRAS理事長 加藤仁紀) |

◆セルソ・ラーモス村に剣道場を作った尾中弘孝さん◆

(丸山康則著「ジャポネース・ガランチード」より転載)

セルソ・ラーモスは人の名前です

2009年が明けて最初の旅は、長井邦夫さんの勧めでセルソ・ラーモス村に行くことにしました。

1月4日の夜7時30分、サンパウロのバスセンターからの出発です。バスタセンターは、この時期は学校が休みですから、家族旅行の人たちでいっぱいでした。何回か乗って、なじみになった夜行バスです。家内と長井さんと3人で乗り込みました。途中、食事休憩を挟み、夜が明けるまで走り続けてクリチバーノスという都市に到着、セルソ・ラーモス村は間近です。

セルソ・ラーモス村、短くラーモス村と呼ばれるこの村は、サンタ・カタリーナ(SC)州にあります。ブラジルの一番南の州がリオ・グランデ・ド・スール州で、サンタ・カタリーナ州は、その北側にあります。サンタ・カタリーナ州の北にはパラナ州があって、そのまた北に日系人が最も多く住んでいるサンパウロ州があります。

セルソ・ラーモスとは、以前、サンタ・カタリーナ州の知事だった人の名前です。「どうして知事の名前が?」「知事が生まれたところ?」などと疑問を持たれるでしょうが、そのわけはサンタ・カタリーナ州知事の時代に、知事が強く望み、力を注いで生まれた村ということに由来します。

1960年代のことでした。南のリオ・グランデ・ド・スール州に入って蔬菜(野菜。青もの)を作っていた日系人たちにとって困った問題が浮かび上がってきました。それはリオ・グランデ・ド・スール州都のポルト・アレグレ市の近くに日系人移住者が集まり過ぎたため、蔬菜の生産が増え過ぎ、結果としてせっかくの蔬菜の値段が暴落するようになってしまったのでした。

解決の方法として、人口の分散をしようという計画が出てきました。引っ越し先はどこ?同じ州の中でいくつかの場所が候補になり、受入れ歓迎の場所も出てきました。そうした中、お隣のサンタ・カタリーナ州にも相談が持ち込まれました。サンタ・カタリーナ州は日系人を喜んで迎え入れることを決めました。

州の中央高原部にあたる地域は、温帯果物を作るにはもってこいの場所でした。知事も乗り気で、サンタ・カタリーナの多くの人も日系人に期待しました。

1963年(昭和38年)、日伯協定移住地(総面積1300ヘクタール)の協定書がセルソ・ラーモス知事と藤本正雄総領事の立会のもとに策定され、1964年には、8家族50人が移住第一陣として順次入植しました。

笠戸丸から50年たっています。この50年間の日系人の活動の成果には定評がありました。日系人を迎え入れてすばらしい野菜・果物の生産を、という期待を持たれることは、ごく自然な成り行きでした。

多くの日系の人々はラーモス村の豊かな自然を目にして、「故郷に帰ってきたようだ」と言いました。訪ねてきた人も「懐かしい風景」と言います。

ラーモス村の尾中弘孝さん

夜が明けてクリチバーノスに着くと、今回私が取材させてもらう尾中弘孝さんがバス停まで迎えに来てくれていました。

「ラーモス村はここから18キロほど先です」

朝のさわやかな風景の中、車は立派な舗装道路を走りました。

「この道路はつい3年前にできたのです。こうなるまでは苦労しましたよ。市場に果物を出すにしても、雨でも降ったら泥んこ道で、往生したものです」

ラーモス村の高台にある尾中さんの家に着きました。玄関脇のすばらしい部屋に案内されました。窓からの眺めは一望千里、ラーモスの森、川、点在する畑、家々が広がります。これでお寺か神社があったら、まったく日本の田舎です。しばらく私は見事な眺めに見とれていました。

部屋は和室で畳敷き、壁にはずらりと並ぶ賞状がありました。ブラジル剣道大会優勝の賞状、世界大会の賞状、そこに記された名前は、ご主人の弘孝さんをはじめ、夫人の可志子さん、子供の栄作さん、美和さん、秀子さんとずらりご家族の名前が並んでいます。

「朝食をどうぞ」の声に促されて大きな部屋へ。そこもまた大きなガラス窓いっぱいにラーモスの野が広がっています。「いい眺めですね」と感想を述べると、「皆さんからそう言われます」と可志子さん。

その可志子さんは8歳の時アマゾンへ両親と入り、南へ下がってきたそうです。出身が長野県の大岡と聞き、「ああ、私は長野市ですから近くですよ」と思わず声をあげてしまいました。それに応えるように、弘孝さんが「私は奈良県の吉野の南、十津川村の出身です。日本で一番大きな村です」と言うと、今度は私の家内が「私は京都です」と反応、互いに近い土地の出身であることに親しみを抱いた次第です。

お嬢さんが配膳をしてくれていました。「長女の美和です。去年まで筑波大学へ行っていました。今は日本語学校の先生です。長男の栄作は今、畑仕事です。じき来るでしょう。次女の秀子は東京にいます」と尾中さん。採れたての野菜や果物という、すべてが自家製の食事をいただきながら話が弾みました。

尾中家は剣道一家

「たいへんな数の賞状ですね。びっくりしました」

「家族が皆、剣道をやります」

うかがえば、弘孝さんが六段、長男の栄作さんが五段、長女の美和さんが四段、次女の秀子さんが三段。皆、子供の頃からやっていて、奥さんも留守番ではつまらないと、一緒に練習に加わり、今では三段の腕前とのこと。まことに天晴な剣道一家です。

「剣道場『文武館』はまた後でご案内します。ラーモスではほとんどの子供たちが剣道をやって育ちます」と弘孝さんが教えてくれました。

食事を済ませて外へ出ると、長男の栄作さんや若い人たちが桃の収穫をし、それを車に積んで、奥さんがクリチバーノスの町まで販売に行くといいます。働いていた若者たちは剣道修行に来ていて、昼は仕事をし、終われば剣道場で稽古という生活です。これは立派な現代の武者修行です。

パトロンは親代わり

「それでは、これから本多文男さんのお宅を訪ね、その後で小川和己さんや何人かの日系家族のもとへ行きましょう」と尾中さん。車で移動する途中、りんご畑で降りて見学することにしました。りんごの梢が上へ高く伸びています。日本とは違った風景で、横に伸びない種類とのこと。しばらく行くと炭焼き小屋があります。これは、ラーモスの人たちが共同で取り組んでいる有機農業栽培に木炭が必要なので、運営している小屋とのことです。さらにしばらく行くと巨大な倉庫があり、高いところからにんにくがいっぱいぶらさがっています。「にんにくは、以前すべてアルゼンチンからの輸入でした。今われわれがブラジルで生産しています。これを成功させたのは長南俊さんです。明後日会いに行きましょう」と尾中さんは説明してくださいました。

「ところで、これから会いに行く本多文男さんは私にとっては親も同然の人です。私は高校三年の時、北海道の新十津川に行ったことがあります。その時、北海道のような広いところで農業をしてみたいと思いました。そんな希望を持っていたところ、学校にブラジル行きを募集するポスターがあって決めました。十津川高校を出て半年間、準備の勉強をして1971年の4月に渡伯してきました。その時、パトロン(土地所有農家)として育ててくださったのが本多さんです。本多さんのところでブラジルの農業を6年間教えてもらって独立しました」

間もなく、その恩人である本多さんの家に着きました。木々が高く聳え、鬱蒼とした森に似た佇まいでした。本多さんと奥様のトメコさん、そして三女の泉美さんが迎えてくださいました。

「私は茨城の常陸太田の出身です。茨城で農業をやりたかったのですが、兄がいたので農地がない。私は広いところで農業をやりたかったんですね。それで1958年、20歳の時にブラジルへ来ました。コチア青年制度(*)の15期です。初めイタケラへ入って、佐藤さんという人のとろに3年いて、独立してラージェスというところにおり、1966年にラーモスへ移ってきました。小川和己さんが、1964年に最初に移住しましたから、私は2年あとになります。当時は家の木も小さかったのですが、ブラジルの木はよく伸びますよ」と笑って話されました。

(*注)コチア産業組合が1955年から1967年の間に行った事業。戦後の日本は、農業が零細規模であるうえに、復員や満州・蒙古からの引き揚げなど過剰な就業人口を抱え、農村の次男・三男問題を抱えていた。一方、ブラジルの日系人は、二世に農業離れの傾向があり、人手が不足していた。そこで、日本から青年を招き、4年間パトロンのところで家族同様の扱いで働き、そこでの経験をもとに、アドバイスも受けて独立させるという計画がとられた。

「ここは四季があって治安もよく、日本的な風景が広がっています。日本の木がよく育ち、桜だとソメイヨシノはあまり育ちませんが、大島桜はきれいに花をつけます。ここは林業もやっていけるところです。堅木が育ち、クヌギでも二倍の速さで育ちます。今になってみると、もう少し森を残せばよかったと思っています。そうすれば家具生産のプロジェクトなどもできただろうと……。日本の竹も二種類あります。ここも温暖化が進んでいて、りんごをつくろうにも寒さが足りないので甘みを出すのが大変です。1967年頃からはにんにくが入ってきました。

ところで、サンタ・カタリーナ州には、ドイツやイタリアの植民地が多いのですが、彼らは自分の国の文化をしっかり持っている。しかし、日本人は同化が早いんですね。やはり日本人であることを忘れてしまってはだめだと思います。雑種になってはだめです」

最後の言葉は同感です。ブラジルで日系人が頑張れたのも日本人としての気概を持っていたからなのですから……。

剣道青年の登場

本多さんは尾中さんとの出会いについて、こう語ってくれました。

「ここへ来て5年目の4月に若者がやって来ました。剣道の防具を二人分かついでやってきたのですよ。それが尾中さんです。聞けば、高校時代、ずっと剣道をやっていて、『これからも続けたい』と言う。これはおもしろい。私も昔、剣道はやっていましたからね。手合せをしました。『よし、続けよう』と言いました。いい出会いでしたよ」

「水戸藩と十津川の郷士の出会いですね。勤皇派が二人、ブラジルで出会ったわけですね」と、私も笑いながら言いました。

農業の修行もさることながら、ここから後、ラーモスで剣道が盛んになっていくわけですが、その様子は途轍もない勢いです。何しろブラジルで一番立派な剣道場がここにあって、多くの剣士を生み出していくのですから。

師範としての尾中さんの指導と本多さんをはじめラーモスの多くの人々の後押しや支えがあって出来上がったラーモス剣道です。本多さんの三女の泉美さんも尾中和美さんとともにスコットランドで行われたグラスゴー国際剣道大会に行っています。現在は剣道四段で、今は五段への昇段を目指しているとのことでした。本多さんの奥さんの手料理をご馳走になって本多家を後にしました。

45年のラーモス生活 その喜びと悲しみ

翌日は、予定通り小川和己、満里子さんご夫妻を訪問しました。お二人はラーモス移住第一陣で、名簿の上でも最初に記録されています。

共に長崎市のご出身で、和己さんは79歳です。16歳の時に原爆に遭われ、20歳代でアメリカに渡ってアメリカの農業を体験し、帰国後、満里子夫人と結婚、1961年(昭和36年)に渡伯しました。ラーモスへはリオ・グランデ・ド・スール州のサンタ・マリアから1964年(昭和39年)に移住し、先導者、代表者、指導者としての役割を果たしてこられました。多くの人の信頼と人望を集めておられ、穏やかな笑顔と東海林太郎に似た直立のお姿で迎えてくれました。

小川さんは最初、原爆体験からお話しされました。ブラジルで農業を営むとともに、原爆の悲惨さを訴え続けてきたそうです。そして、それがきっかけとなって2002年(平成14年)長崎市から鐘が贈られ、平和の鐘記念公園をつくられました。「嬉しかったことは何でしたか」と尋ねたところ、この平和の鐘記念公園がつくられたことと、州で平和宣言書が発表されたことを挙げられました。長崎でのご体験がありますから、ひとしお強い感動だったと思います。「平和であり続ける社会であることを強く希望し、主張もしていくつもりです」と言っておられました。

悲しかったこともうかがったのですが、第一に、1974年(昭和49年)の大降雹を語られました。これはラーモスに初めの頃から移住された方が一様に語る悲劇です。

1964年の移住以来ラーモスの方々が力を入れて取り組んだのは、ネクタリーナ(桃の一種)という果物の栽培でした。翌年の1965(昭和40年)には3200本の苗が無料で20家族に配られました。6年後の1971年(昭和46年)には出荷が始まり、1箱(36~48個入り)が20クルゼイロ(ブラジルの旧通貨)を上回るという高値で取り引きされ、評判になりました。入植10年後の1974年(昭和49年)の2月には入植10年を祝う記念祭が行われ、合わせてネクタリーナ祭が行われました。やっと苦労が報われる思いがありました。

そして同じ年の10月23日、明日はいよいよネクタリーナの実を収穫して出荷するという日の夜、大降雹があったのです。ネクタリーナは全滅しました。2月に祝ったあのネクタリーナ祭りが最初で最後の祭りになりました。小川夫妻にお尋ねしました。

「どのくらいの時間、雹は降っていたのですか」

「あっという間です。ものの1分もあったかどうか。翌日からネクタリーナ再起のための作業が行われましたが、結局、根腐れ病が出て、根を抜くしか道はありませんでした。りんごや桃や花卉など、並行して栽培してきたものに期待して新しい努力をしていくしかありませんでした。あの時のJICA(国際協力機構)やサンタ・カタリーナ州の支援には本当に感謝しました」

二番目の悲しいお話は、何人かの方が事故や病気で亡くなっていったことでした。

「開拓の夢を実現していく途中での死です。残されたお子さんたちも育ち盛りの場合が多いのです。遺族の方たちの悲しみを思うと、今でも心が痛みます」と小川さんは静かに語られました。

三番目には、「道路がよくなかったこと、何べん橋が流れたことでしょうかね」。これも、多くの方の苦労話に出てきたことでした。青果物を迅速に送り出せないことは農業では致命的な弱点です。「しかし、ようやく舗装道路が通り、ラーモスはこれからですよ。梨に期待しています」。

ご自宅の前には、記念物となっているりんごの木が何本もありました。「これがサン・ジョアキンのりんごを生んだ基となったものです」。それは後でご紹介するサン・ジョアキンの物語(228~241ページ)の中で出てきます。

平和の鐘の丘への道を登りました。長崎の人たちとサンタ・カタリーナ州の支援でできた公園です。丘の上には、美しい曲線を描いて塔が立っています。広々と広がるラーモスの村が見渡せました。まさに平和な風景です。平和を願い、平和を誓う場所であり続けることでしょう。

ラーモス村情報センター

小川さんをお訪ねした日の午後は、山本和憲・純子さんご夫妻のお宅にうかがいました。

二人は同じ大学で出会って結婚、1976年に日本から直接ラーモスに入られ、小川さんの指導を受けて独立し、農業を経営してこられた方です。農業を専攻されたわけではなかったお二人にとって、その苦労は並々ならぬものがあったはずです。ところで、山本さんにぜひ聞きたかったのは、今回のラーモス訪問前に長井邦夫さんから渡された「ラーモス移住地 40年の歩み」についての編集苦労談や編集裏話でした。その編集を担当したのが山本さんだったのです。

この本は実に多彩な角度から興味ある材料が集められ、構成もしっかり作られています。地域の気温の変化の記録ページや、子供の作文や大人の随想、年ごとのラーモス村日記、村の全家族の一覧など、楽しめて役立って、とにかくすばらしい出来栄えだと感心していました。

「経費も安く上がったんですよ。サンタ・カタリーナ州の印刷局が手伝ってくださいましたし、構成の面ではニッケイ新聞の編集長の深沢正雪さんがいろいろアイディアをくださいました。家族を含め本当に多くの方が協力してくれたおかげですね。揚げきれなかった内容もたくさんあるのですが、とにかくラーモスの情報センターの役割を果たしたいと願いながら作りました」

夕食をいただきながら、長男の隆さんがサンパウロ大学を卒業後、筑紫大学の大学院博士課程で「梨」を研究中であることや、長女の織絵さんもサンタ・カタリーナ大学でポルトガル語を専攻していることをうかがいました。若い世代がしっかり育っていることをうれしく感じました。

夢殿で夢を語る

その日の夜、私は村のセンターの夢殿でお話しする機会を与えられました。夢殿は、法隆寺の夢殿と同じ寸法で作られています。

センターには、剣道場もありました。数人の若者が稽古中でした。終わって正座をして正しく礼をする様子は清々しく、こちらも身の引き締まる思いでした。記念写真も撮りました。「昔は子供たちでいっぱいだったのですが……」という声が聞こえてきました。現在ブラジルから日本へ働きに来る人が増えていますが、この村も日本へ働きにいっている人が多いのです。

私は、ラーモスでの感想を感謝とともに申し上げました。また、司会役をしてくださった尾中さんに私の前著を贈呈し、本を書いた経緯と内容を紹介しました。そして、その本をもとにブラジルの話を日本の中学生やPTAの方々にする機会があることをお話ししました。また私のブラジルでの話に対する感想や質問をたくさん集めてきたので、それも紹介しました。

ブラジルの日系人の活動が、日本の人々に日本人とは何かを考えさせ、日本人としての誇りを感じさせ、とても励ましになっていること、また、そのことが今度はブラジルの人々を励ますことになっていることを話し、相互交流の大切さを訴えました。

すべてを確かめる

ラーモスの3日目は長南俊さんをクリチバーノスのご自宅にお訪ねしました。

長南さんは山形県大蔵村のご出身です。1958年(昭和33年)、21歳の時に渡伯しました。1963年、サンタ・カタリーナ州のラージェスからラーモスへ入植し、農業技師として指導に尽くしてきましたが、大活躍となったのがにんにくとの出会いでした。ブラジル料理ではにんにくをたくさん使います。そこで長南さんの挑戦が始まり、農業試験場で実験に取り組んだのです。

サンタ・カタリーナで育つにんにくは何なのか?これが長南さんに与えられた課題でした。解決方法はただ確かめるという方法のみです。手に入る限りのありとあらゆるにんにくを調べ尽くすのです。友人知人もそれを聞いて協力します。珍しい品種となれば、まず長南さんの所へ持ち込んできます。それらのすべてを調べ尽くして、とうとう発見しました。

1977年には第3回にんにく品評会で最優秀品種と認定され、長南種と命名されました。サンタ・カタリーナ州では、特にラーモスでは絶好の品種でした。苦労は実り、長南種はどんどん植えられました。1995年、長南さんは第27回の山本喜誉司賞を受賞されました。

長南さんは1996年にはサンタ・カタリーナ州の名誉州民賞を受賞され、さらにその年、新しく誕生したフレイ・ロジェリオ市の市長に選ばれ、行政の仕事も任されました。

『ラーモス移住地 40年の歩み』から

さきに紹介した『ラーモス移住地 40年の歩み』は、本当に読み応えのある村の歴史の本です(2004年12月発行。260ページ)。発行にはラーモス日伯文化協会会長の尾中弘孝さん、編纂委員長小川和己さん、編集担当山本和憲さんといった方々が関わっておられます。

読めば読むほど、人間が暮らしていくということはどんなことなのか、命を保つためには何をしなければならないのか、多くの人の幸せな人生が展開されるためには、どんな舞台装置が必要なのか、そこにはどんな喜怒哀楽が生まれるのか、またそれにどう対応していけばよいのか、次の世代へのつながりをどう作っていくのか、自然との共生とは何なのか、などなど多くのことを考えさせてくれます。ある意味では、村づくりや町づくりのためのマニュアルであったり、チェック・リストのようでさえあったりします。わが村はこれはやったな、わが町ではこれが足りないなといった具合に振り返ることのできる鏡の役もしてくれると思います。

ラーモス村のお許しを得て、元ポルト・アレグレ総領事の鈴木邦治さんの祝辞を紹介します。

わが思い出の地

セルソ・ラーモス移住地40周年記念に際し心からお祝い申し上げます。

私の外務省勤務40年の中でポルト・アレグレ総領事勤務は思い出の多い勤務でしたが、特にラーモス移住地は本当に忘れ難く、心に深く残っております。私共は数えてみると4回ラーモスを訪れました。第一回目は公式訪問、その後、運動会、サンタ・カタリーナ州お話し大会、そして離任の際のお別れ訪問でした。思い出はクリチバーノスからラーモスまで延々と続く未舗装の道から始まり、道の両側に拡がる牧場、移住地を悠然と流れるマロンバス川、移住地の皆さんこぞっての大歓迎と婦人会による心のこもった手作りのいろいろな料理、桜公園での記念植樹、「文武館」の剣道の稽古、小原将軍夫妻も参加した運動会、子供たちの日本語お話し大会、小川和己氏のしいたけ栽培見学、等々尽きることがないほどです。私にとってラーモスは俗世間を離れた理想の地、即ち桃源郷であり、音楽でいうとドボルザークの「新世界」の第一楽章のように思われるのです。

私は外務省を定年退職した後、東京近郊の故郷に帰り、市の教育委員を務めつつ、日本の現状を見つめていますが、あのかつての日本社会はもうないようです。子供たちの教育は大きな問題を抱えて四苦八苦しています。お話大会や運動会で会った生き生きしたラーモスの子供たちがうらやましい限りです。日本国中、着る物も食べる物も何もかも贅沢な物が溢れ、東京の臨海地帯ではコンクリートと鉄とガラスの巨大で超近代的な建造物づくめの開発が行われ、どこに行っても携帯電話を手にした人、人、人が群れ、足元はコンクリートで土は全くなく、騒音で気の休まる時も所もありません。ブラジルの大都会も同じですね。

私も老境に入り、ラーモスのように気が休まる所がこれまでになく懐かしくなっています。私共にとってラーモス移住地を4回も訪問できたことは幸せでした。今、日本で唐詩を読み、「新世界」を聴いていると、そこに墨絵のようにラーモスが浮かんで来て、懐かしい想い出に浸れるのですから。

先没者の方々に深甚な弔意を表するとともにラーモス移住地の皆様のご多幸を祈ります。

ラーモスに根付いた剣道部の活躍

1973年(昭和48年)、ラーモス剣道愛好会(会長・荒木信秋氏)が生まれました。尾中弘孝さんを師範として、8歳から12歳の第一期生8人が誕生、練習が始まりました。防具は尾中師範が渡伯のとき携えてきた2組の大人の防具しかありませんから大変でした。面をかぶる時は手拭いをいっぱいつめました。胴をつけると手が広がったままといった格好でした。

1974年、1975年には試合にも出場しました。子供用の防具がありませんから、試合の終わったチームから借りに走るのです。辛い2年でした。それでも74年には個人戦で2位、75年にも個人戦2位でした。

1975年にはJAMIC(国際協力事業団の一部門、のちにその部門は閉鎖)から防具を3組、森下仁丹社長から2組の防具を寄贈していただきましたから、1976年からは自前で試合もできました。部員も15人になりました。1977年に嬉しいことがありました。尾中師範の郷里である奈良の十津川村から防具が30組・竹刀が30本送られてきました。

これによって、とんでもないことになりました。税金が莫大なのです。ぜいたく品と見られたのでしょう。尾中師範は懸命に動かれました。州の体育局長と剣道連盟の会長の添え書きとクリチバーノス市長と十津川の送り主の手紙のコピーを添えて出しました。ようやく管理費の負担だけで無事手元に届きました。その年の州の体育祭には防具披露を兼ねて出場し、みなの注目の的になりました。

さきにも述べたように、ここにはブラジルで一番立派な剣道場があります。全ブラジル剣道大会では、毎年のように尾中さん一家(弘孝、栄作、美和、秀子)および本多泉美さんらが優勝しています。

剣道には、どんな意義があったか

尾中美和さんが、サンパウロ新聞の依頼で書いた「剣道で学んだ人生の宝」というエッセイがあります。読み応えのあるものです。

私はラーモスという日本移民の小さな移住地で生まれ、恵まれた自然と豊かな環境で育てられました。子供の頃から日本の文化、習慣や伝統的な価値観を自然に習得して来ました。剣道は日本の歴史、文化や伝統を最も表す武道であり、現在は多くの人々から愛好されています。

ラーモスでは、父が子供や大人に剣道を指導していました。私は、知らないうちに竹刀の音、防具と汗の匂い、剣士たちの気迫と大きな気合いを聞きながら育てられたため、初めての稽古は印象的ではありませんでした。しかし、たくさんの友だちと一緒に竹刀を振って、面打ちなどを、どんどん楽しく打っていたことを覚えています。

あの頃から先生(父)は、いつも挨拶の重要性と相手に対する尊敬を礼儀正しく表すことが大切であると教えてくださいました。

遊びだった剣道がいつの間にか、厳しい稽古に変化していきました。それは、私たち兄妹が大会などに参加し始めた頃で、体も少し大きくなり、肉体的にもしっかりしてきた頃でした。私たちは、毎日道場で父と稽古したことを昨日のことのように思い出します。

父が私たちの剣道が上手になることをどの生徒よりも期待していたことを私は感じていました。当時は、稽古の厳しさを理解することはできませんでしたが、今では、言葉で伝えられない、私たちへの人間形成の指導であったと思います。持っている力を全部発揮して、もうできない、しんどい、厳しい、やめたいと思った気持ちは何度も稽古で感じましたが、この練習のおかげで、私たちのずっと奥になる「力」と「気」が目覚める不思議で唯一な経験を実感することができました。人一倍頑張れば、人間として強く大きくなれる、そして自分の「力」と「気」は私たちが意識するよりも、大きく強くなれることを学びました。

このような経験は、言葉だけではなく、自分の体がクタクタになり、汗が流れ、息ができなくなる頃、初めて自分の弱さが強さに変化する瞬間を感じられます。このようなことは言葉では習えない、最高の学びであると思います。体で感じた経験は二度と忘れることはない、剣道の教えは今でも、私の性格や日常生活に直接影響しているといえます。

このような稽古のおかげで、私たち兄妹は剣道大会でよい成績を残すことができるようになりました。

剣道大会の経験の中で、最も印象的なのは、1996年(平成8年)京都で行われた、第10回剣道世界大会でした。私の初めての世界大会で、当時は17歳でした。私は稽古以外に刀を使って、うちの周りにあった松の木の下で千本の素振りをするようになりました。「恥ずかしい剣道だけはしたくない」と思いながら刀を毎日振り始めました。

世界大会では、目をかがやかせながら初めて剣道の国際的発展を知り、その舞台に立ち、何もかも不思議でした。小さな村で友だちと竹刀を振って一生懸命稽古していた剣道が、多様な人々や文化から愛好されていたとは、想像していなく感動しました。同じ剣道をしていることで、初対面の人たちでも不思議な親近感を感じ、とても嬉しかったです。

それから私は大学に入学し、実家から離れたフロリアノポリスに住むことになりました。その町ではだれも剣道を稽古しておらず、自分は初めて稽古相手の大切さを実感しました。いつも稽古する前は「お願いします」といい、稽古後に「ありがとうございました」と挨拶をします。しかし、相手がいなくなって、初めてその礼儀の重要性を実感しました。

私はいつも剣道の指導を受けるほうでしたが、大学3年生の頃、一人の男性が「剣道を教えてください」と指導を求めてきました。私は全く自身がなく無理だと思っていました。断ることができず、「あと三人集めたら指導します」と伝えました。二週間後、彼は再び三人を連れて来たのでした。彼らの熱意に感心し、指導を始めました。

剣道を教えることになり、初めて指導者としての気持ち、誰かに剣道を正しく伝える責任の重さを強く感じました。この経験は、私にとって剣道の道の大きなステップとなりました。

相手に教えることにより、自分の剣道を磨き、剣道の本当の価値をますます理解するようになりました。剣道の技術的な指導はもちろんですが、それ以外に剣道の本質的な精神をつたえたかったのです。

それは、私が子供の頃から習った、相手との尊敬、礼儀作法の大切さ、剣道を稽古することで、自分と向き合い、自分の弱さや隙を探し、それを受け入れ、稽古の修行で、少しずつ切り取っていき、人間として強く、大きくなることでした。指導者として、生徒に正しい道を指導することは非常に大切ですが、自らの足で踏ん張って自分に合った道を探し、自ら作っていくことが重要であると思います。

私はこれからも剣道の修行を続けていくでしょう。それは、剣道で習った価値観や道徳が、道場の中で稽古している瞬間だけでなく、私の日常生活と絡み合っているからです。竹刀を手に持つ自分の姿を忘れず、剣道を稽古しているように精いっぱい人生を生きていきたいと思います。

20年以上、剣道を稽古してきて後ろを振り向いてみると、現在まで剣道が私に与えた最大の宝は、「人との出会い」でした。生徒が友だちになり、指導者が友だちになり、試合相手が友だちになりました。このような、数々の出会いを忘れずに、「私と剣道」との出会いを永遠に感謝します。「ありがとうございました」。そしてこれからも「お願いします」。

尾中弘孝さんとの約束

尾中さんにはこの後に訪ねるサン・ジョアキンへも連れて行っていただきました。そしてその車中で、こんな会話を交わしました。

「日本に帰ったら、十津川を訪ねてみてください。ラーモスの文武館の元は十津川にあるのです。世界遺産になった熊野古道も村を通っています。一番上の兄が十津川に、二番目の兄が大和高田にいます。兄たちが案内してくれます。本多(文男)さんも行かれました」

「二月に奈良に行く予定がありますので、その時訪ねさせてもらっていいですか」

「ぜひ、そうなさってください」

こうして十津川へ行く話はブラジルのモーラスで決まりました。その十津川探訪記については第二部の中(286~299ページ)で紹介します。

東京での後日談

山本隆さんのこと

山本和憲・純子さんご夫妻の長男の隆さんとは、帰国後,わが家に来てもらっていろいろ語り合いました。梨を専門に筑波大学で研究中で、「ブラジルに帰ってりっぱな梨を育てることに尽くしたい」と抱負を語ってくれました。聞きながら、私は「ラーモスの明日が育っている」とうれしく思い、光るラーモスの野をひたすら思い浮かべていました。

尾中秀子さんのこと

尾中弘孝・可志子さんご夫妻の次女の秀子さんを家へ招きました。東京の吉祥寺駅(武蔵野市)で出会い、井の頭公園を歩きました。武蔵野市名物のムーバス(市が運営するコミュニティバス)でわが家へ帰りました。秀子さんはお姉さんの美和さんが筑波大学に留学したとき、いっしょに来日し、お姉さんの帰伯後も日本に残って日本体験と日本勉強を続けているのです。剣道三段、いずれはラーモスで有機農業に取り組みたいと話していました。

*****************************************************************************************************************************

◆剣道修行のラーモス村◆

(丸山康則著 ブラジルに流れる「日本人の心の大河」より転載)

セルソ・ラーモスとは

ブラジルのいちばん南がリオ・グランデ・ド・スール州、その北がサンタ・カタリーナ州です。セルソ・ラーモス村はサンター・カタリーナ州にあります。

1960年代、リオ・グランデ・ド・スール州の日本人において野菜を作る人が増え、野菜の価格が下がってしまうという問題が起きました。そこで、日本人の分散を図るという計画が取られたのですが、そのときに、隣のサンタ・カタリーナ州の知事セルソ・ラーモスさんが、「わが州に来てほしい」と日本人の迎え入れに動きました。そして、新しい日本人の入植地がクリチバーノスのすぐ近くに生まれました。そのため、その村は知事の名を記念につけてセルソ・ラーモス村となり、短くラーモス村と呼ばれるようになったのです。

最初に入った人たちは、40家族でした。主としてリオ・グランデ・ド・スール州から移った人たちでしたが、これまでの野菜や花以外にも新しい作物の栽培を計画したりして積極的な村づくりに挑戦しました。苦心の成果である新しい果物が出荷の日に降雹で全滅したりと、苦難の経験をしながらも村づくりに力を合わせてきました。

その中に、たまたま剣道の修行をして、武具二人分を持って入村してきた尾中弘孝さんという若者がいました。パトロンとなった人も剣道の心得があり、剣道を村の子供たちに教えることを考えました。そして、賛同する人たちが力を合わせて剣道場を作りました。

こうして、皆で力をあわせて村づくりをし続けてきた記録が、「ラーモス移住地 40年の歩み」にまとめられました。これは実に立派な村づくりの本です。

また、出身地が長崎で原爆に遭われた小川和己さんという方がおられ、小川さんに長崎から平和の鐘が贈られました。自宅の近くの丘に鐘楼を作り、その丘を平和の丘と名付けました。

私は2009年(平成21)にこの村を訪ね、そこでうかがったいろいろな方のお話を「ジャポネース・ガランチード」に掲げましたが、その村への再訪が叶いました。なお、登場人物の詳細については、拙著をお読みいただきたいと存じます。

村人たちのチームワーク

前日の19時30分発の夜行バスで、私と妻、長井邦夫さんの三人はラーモス村へ向かいました。途中、交通渋滞で2時間ほど遅れて、クリチバーノスに8時半ごろ着きました。迎えの方が来ておられ、ラーモスへの舗装道路を走りました。やがて尾中弘孝さんのお宅へ着きました。

話は、2009年の夏、サンパウロで行われた世界剣道選手権大会のことになりました。1位は日本、2位はアメリカ、ブラジルが韓国と並んで3位になったのですが、その3位決定戦のことで盛り上がりました。ビデオがあるというので、見せてもらいました。フランスとの3位決定戦で、同点となり代表を出しての決定戦になりました。実は尾中さんの長男の栄作君がブラジルの代表となって出たのです。そこでフランス代表を破って堂々の3位になりました。たいへんな報道ぶりだったそうです。このとき、日本が1位だったことは日本でも話題になりました。前の大会では韓国に敗れていたのが、今度は雪辱戦に勝ち、優勝したのです。ブラジルで1位に日の丸の旗が揚がり、3位がブラジルだったのですから、日系人にとってはこの上なく喜ばしい出来事だったのです。その長男の剣士殿は、ちょうど桃の収穫と出荷で大忙しでした。

その後、私たちは夫婦で農業を経営してこられた山本和憲さんを訪ねました。息子さんの山本ロブソン君は筑波大学の博士課程で論文も出し終えていましたから、「あとはめでたく博士誕生を待つだけですね」とお祝いを申しました。ロブソン君は帰ってきて梨作りに励む計画です。ラーモスでまた新しい技術が新しい味覚を生み出すことでしょう。

続いで、小川和己・満里子さんご夫妻のところ参りました。小川さんは長崎から平和の鐘を贈られたのが縁となり、自宅の前の丘の上に平和の鐘を収めました。

まず平和の丘へ登りました。ちょうどクリチバーノスの大きな病院の人たちが乗用車十数台で来訪され、丘の上でセレモニーが行われました。小川さんがお話をし、長井さんがポルトガル語で通訳をしました。平和の鐘が鳴らされました。ブラジルの人の原爆への意識には独特なものがあり、サンパウロには「広島」という名の公立学校があるほどです。ブラジルでこの鐘はすっかり有名になっていて、原爆についての資料館が丘のふもとに建築中であり、春には開館するとのことでした。

翌日の昼は、ラーモスの集会場「八角堂」で食事を取りました。ここは法隆寺の夢殿と同じ寸法・同じデザインで作られた建物です。八角堂は、食堂としても用いられています。食事の用意は4つのチームが交代で運営しています。この日のお客さんは尾中さんと我々だけが日系人で、あとの40人ほどはブラジル人でした。クリチバーノスからレジャーでやって来る人が多いという話でした。

チームでは運営共通費として売り上げの2割を確保し、あとは材料費等にあてており、食事が終わってからのチームの反省会や懇談も楽しみにしているとのことでした。自主的な運営が秩序よくされていることに感心しました。こうした組織作りはラーモスの素晴らしさだとあらためて感じました。

ところで、「ブラジル百年にみる日本人の力」の中で、私はゲーテの「ファウスト」の最後の場面を取り上げました。

ご存じのように、ファウストは悪魔のメフィストフェレスと約束します。「これでいい。満足だ」と言ったところで命をやる、それまではファウストは好き勝手なことをメフィストに命じ、メフィストはそれをファウストに提供するという契約です。

この契約に従って、老博士ファウストは若返って欲望の限りを尽くします。若い娘グレートへンとの恋、ギリシャ神話中随一の美人といわれるヘレーナとの結婚など、思いのままの生活を続けました。そして最後の場面の一節はこうです。

緑野よく肥えて、作物が取れる。勇気のある

勤勉な人々が築いた、高い堤防をめぐらして、

たちまち開拓地にはたのしそうに人畜が居つく。

このように新しい土地を開拓する人々の物語が出てきます。そして、ファウストはその仕事に打ち込むことになります。ファウストは次の言葉を語ります。

海水が無理に侵入しようと、どこかに穴をあけても、

人々は一致団結して、すぐさまそれを塞ぎに駆けつける。

そうだ、この貴重な一致団結の精神に、おれはすべてを捧げる。

人間叡智の最後の言葉は、こうだ―

「自由と生命をかちえんとするものは、日々、新しく、これを戦いとらねばならぬ」

だから、ここでは、子供も大人も年よりも、

それぞれ危険とたたかって、すこやかな年月を送るのだ。

おれはそのような人間の、みごとな共同社会をながめながら、

自由の民と自由な土地に住みたい。

おれはかかる瞬間にむかって、

「まあ、待て、お前は実に美しい」と叫びたい。

(ゲーテ『ファウスト』第Ⅱ部大山定一訳、1960)

ファウストは、悪魔との契約の最後の言葉をここで叫ぶのです。つまり、「これでいい」と、命を悪魔に渡すのです。自由な民と自由な土地に住みたい―これがファウストにとって最高の境地だったのです。

ファウストの物語は、悪魔の勝利には終わっていません。天使が「ファウストは救われた」と歌い、ファウストの命は天上に上げられます。

ゲーテは、ファウストの物語の中で、人間世界の最高の在り方を描いたのです。それが、「一致団結して、危険に立ち向かう、自由な人たち、自由な世界」だったのです。

私がラーモスにひかれるのは、いや、ラーモスだけでなくブラジルの日系人たちの生き方に心打たれるのは、このファウストの終局の場面とつながるものを感じるからです。

さらにいえば、ブラジルだけではありません。和をいちばん大切な生き方として考え、さまざまな困難に立ち向かって生きてきた多くの日本人の生き方に心打たれるからです。

話をラーモス村に戻しましょう。夕方は、本多文男さんのお宅へうかがいました。本多さんは、尾中さんが青年時代に奈良から剣道の防具二人分を担いで現われたとき、その姿を見て、農業指導をしながら剣道をラーモスの子供たちに教えることを考えました。尾中さんに異存はありません。それが剣道場の建設につながり、剣士が次々と誕生するラーモス村となり、今もブラジルの剣士にとって修行の場所の一つとなっています。その積み重ねの偉大さと、最初の小さな心のひらめきの大切さをしみじみと思いながら、深い森の中のようなたたずまいの本多家をあとにしました。

尾中家に戻ると、玄関の傍らの草むらには蛍がたくさん舞っていました。大きな大きな蛍でした。

(了)